Entre escritores: una imagen personal de medio siglo de literatura (I. Escritores Colombianos)

Desde mi infancia y hasta hoy, por azar o por voluntad, he tenido la fortuna de conocer escritores colombianos, latinoamericanos, españoles, europeos y de otras latitudes que han tenido mayor o menor trascendencia en mi vida y en mi obra. En este espacio —primera entrega dedicada a los colombianos— doy una breve noticia de algunos de estos encuentros.

He leído a numerosos escritores colombianos y he realizado mis estudios sobre varios de ellos, pero conocerlos me ha permitido forjar una idea global de su importancia no solo cultural sino ideológica y política. La labor de escribir trasciende el acto mismo y se proyecta hacia el individuo y la sociedad al punto de presentarles la realidad desde diferentes puntos de vista y provocar así importantes reacciones. La palabra impacta y transforma y con esta consciencia he asumido esta peculiar experiencia de alternar con quienes logran ese objetivo.

Así, en primer lugar quisiera evocar al escritor bogotano Álvaro Salom Becerra, autor de Al pueblo nunca le toca (1979). De acuerdo con mi diario de la época, lo conocí el martes 17 de noviembre de 1981, cuando él nos dedicó a mi hermana Gloria y a mí una amena tarde en medio de anécdotas de su vida y de su obra. Su interés por Colombia, por el lugar del pueblo y del escritor en el país dejaron en mí un gran recuerdo que, sin saberlo, se proyectaría de diferentes maneras en mi formación literaria. El escritor habló de Un tal Bernabé Bernal (1975), una obra suya que en 1977 había sido adaptada como novela para la televisión; del líder conservador Gilberto Alzate Avendaño, de quien conocía su vida en detalle; y de la Universidad Externado, donde estudió Derecho. Yo le hice varias preguntas porque había leído ya Al pueblo nunca le toca, pero, paradójicamente, a medida que me respondía pensaba que, en efecto, al pueblo nunca le toca. Frente a lo que yo decía, él hablaba lo suyo.

Carátula de Al pueblo junca le toca (1979) de Álvaro Salom Becerra. El escritor estudió en la Universidad Externado de Colombia, fue magistrado y diplomático y, en alguna oportunidad, afirmó: “Nunca he ambicionado alcanzar esa fama literaria a la que se llega por los caminos tortuosos de la adulación y la intriga”.

De esos tiempos, también tengo presente a Manuel Zapata Olivella, el escritor afrodescendiente que, a principios de los ochenta, en medio de una conferencia que tuvo lugar en la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la que asistí, denunció a viva voz su marginalidad. El autor de Changó, el gran putas (1983), tuvo el valor de afirmar que él siempre había sido ninguneado en Colombia, que por su origen y condición no contaba con la distribución y difusión de Gabriel García Márquez y que los medios tanto como la gran cultura bogotana, racista, lo habían excluido. La mayoría de quienes lo escuchaban manifestaron su molestia pidiéndole que guardara silencio para seguir con la actividad literaria. Para ellos, el escritor era simplemente un “resentido”, epíteto que cada tanto se le adjudicaría a otros escritores del país.

Poco después, en mi época de la Universidad Externado de Colombia (1984-1988) tuve el gusto de conocer a Alonso Sánchez Baute. Aunque no mantuvimos una estrecha relación, pues yo no soy de la Costa Atlántica ni parte de su grupo de amigos del interior, años después me sorprendería su novela La maldita primavera (2002), que he difundido no solo en mis clases sino en mis conferencias. Su reconocimiento a los excluidos por razones de su orientación sexual me ha resultado siempre de gran interés. Mis novelas Desaparición y A la intemperie así lo demuestran.

En 1990, si mal no recuerdo, y por puro azar, conocí a Fanny Buitrago, la autora del inefable El hostigante verano de los dioses (1963). Fue en casa de Jorge Plata, director del grupo La Tramoya de la Universidad Externado de Colombia en que tuve el placer de participar. Jorge había sido atacado por un sicario en la Avenida 19 de Bogotá, fui a visitarlo y ella estaba de paso allí. Acaso el hecho de que en 1991 su obra teatral Al Final del Ave María fuese publicada en la revista Gestos de la Universidad de California lo explicaría. Jorge hacía frecuentes estancias en Estados Unidos y tenía contacto con escritores que también lo hacían.

Por la misma época, estudiar los pregrados de Filología (1987-1990) y Literatura (1990-1994) en la Universidad Nacional de Colombia me sumergieron definitivamente en el mundo de la literatura. Ahí tuve contacto con profesores que eran a su vez escritores, como el poeta Harold Alvarado, autor de Ajuste de cuentas (2014), otro “resentido” que tuvo especial impacto en mi formación. Sus cursos de Literatura Latinoamericana y, en especial, los relativos al Brasil habrían de determinar mis investigaciones en torno a la novela de crímenes y mis gustos literarios. A él se sumó el académico y poeta David Jiménez, autor de una Historia de la crítica literaria en Colombia (2009), quien como profesor de Literatura Europea tendría una gran influencia en mi trabajo. A él le debo mi rotundo interés por la obra del crítico Georg Lukács, base no solo de mis estudios académicos sino de mis novelas.

Otra profesora de la Universidad Nacional que conocí fue la poeta y narradora Piedad Bonnet, autora de Lo que no tiene nombre (2013). Asistí a su curso sobre William Shakespeare. Hablar de Hamlet no era cualquier cosa y ella lo hizo muy bien a pesar de su juventud. Volví a saber de ella cuando supe que en el Teatro Libre de Bogotá montaban Noche de Epifanía con una “versión suya” del texto. Volvería a verla en distintas ocasiones de ahí en adelante.

Del mismo modo, Luz Mery Giraldo, otra poeta, autora de Llévame como un verso (2011) y de Una ciudad partida por un río. Cuentos en Medellín (2008), nos dictó cursos de Literatura Colombiana dedicados sobre todo a la obra de los escritores opacados por el Nobel Gabriel García Márquez como “generación perdida”. Su entusiasmo y frescura nos acompañaron varios años de pregrado. Años después, su nombre estuvo asociado al mío justamente por ese libro relativo a Medellín. Su texto rendía homenaje a escritores colombianos que desde su obra ofrecían una mirada de esta ciudad, que sería entre el 21 y 24 de marzo de 2007 sede del XIII Congreso de Asale, la Asociación de Academias de la Lengua Española. El mío, Magia de las Indias (2007), hacía lo mismo con Cartagena, sede del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado ese mismo año entre el 26 y 29 de marzo en la capital caribeña. Estos libros constituyeron una pequeña colección promovida por el Instituto Cervantes, la Embajada de España en Colombia y Planeta en homenaje a estas ciudades, su literatura, la lengua y el país.

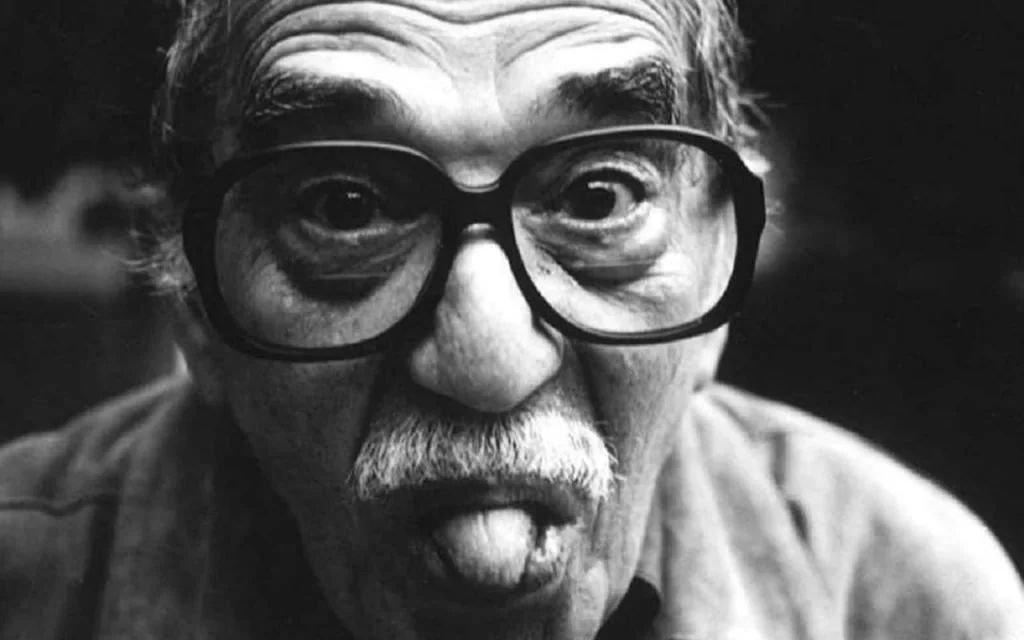

En lo relativo a Magia de las Indias, ese compendio de extractos literarios sobre Cartagena gravita siempre en mi vida. Su propio nombre obedece a una coyuntura donde se reúnen la historia de España y Colombia como en mi propia experiencia. Recuerdo vivamente su presentación por César Antonio Molina, director del Instituto Cervantes, donde los escritores “costeños” incluidos en la colección y yo, entonces su editor, echamos de menos a Gabriel García Márquez, el Nobel que hacía parte de la nómina escogida y que aún sin su presencia sería uno de los protagonistas más importantes de la ocasión.

En ese IV Congreso, García Márquez presentaría la edición conmemorativa de Cien años de soledad (2007) preparada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española con textos introductorios de Mutis, Fuentes, Vargas Llosa, García de la Concha y Claudio Guillén, entre otros. Lo haría rodeado del rey Juan Carlos de Borbón y la reina Sofía, del oscuro presidente Álvaro Uribe Vélez y su esposa, Lina; de la ministra Elvira Cuervo de Jaramillo y otras personalidades de Colombia y España, incluido el escritor Antonio Muñoz Molina. El nobel cumplía ochenta años, y yo, que había nacido con Cien años de soledad y también cumplía cuarenta, lo vi de lejos como una metáfora adelantada del ejercicio de memoria que estoy escribiendo ahora.

Además de García Márquez, en Magia de las Indias incluí a Óscar Collazos, autor de Memoria compartida (1978) que leí en mi adolescencia, uno de los pocos escritores colombianos que alternó con Julio Cortázar y por lo tanto de quien varios presagiaban un gran futuro como parte del Boom Latinoamericano. Hablé brevemente con él antes de la presentación, pero apenas se interesó por el libro y por mí. Prefirió hacer alarde de algunas de sus aventuras y de su importancia para la literatura colombiana. Años después desdeñó su participación en el Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro que yo dirigía porque no le ofrecía “lo suficiente” -no sé si se refería a dinero o atenciones-. Recordé entonces que en una conferencia en la que lo había escuchado antes, en el Museo Nacional de Bogotá, a tenor de no sé qué argumento informó la dirección y el teléfono de famosos escritores, que eran sus amigos íntimos y a quienes, según decía, “frecuentaba”: vergüenza ajena. Poco le importó en este caso que el evento se realizara en honor del pintor hispanocolombiano Juan Antonio Roda tras su muerte.

También en Magia de las Indias incluí textos del periodista Juan Gossaín, que por interpuesta persona se impuso en la colección; de Roberto Burgos Cantor, autor de La ceiba de la memoria (2007), hábil abogado que conocí entonces y que supo granjearse una posición en el campo de la literatura nacional con gran éxito; Pedro Badrán Padauí, autor de El día de la mudanza (2017), a quien nunca conocí pero era ampliamente reputado en ese momento, y Efraim Medina Reyes, cuya novela Érase una vez el amor pero tuve que matarlo (2001), entre otras, fue un éxito comercial. Este último, vecino mío en algún momento en Bogotá, fue otro “resentido” malogrado entre cirugías y subestimación de la élite.

En el marco del IV Congreso Internacional de la Lengua Española de 2007 mencionado tuve, también el gusto de departir con el académico y poeta Hernando Cabarcas, autor de La piedra y el caracol (2009), que a la postre se desempeñaba como director del Instituto Caro y Cuervo. Sus méritos profesionales lo habían llevado a este cargo pero en breve por esos mismos méritos sería injustamente removido. Su objetivo de transformar la institución no sería muy bien recibido, entre otros, por el oscuro Belisario Betancur.

Pero devolvámonos un poco en el tiempo. Gracias a Giraldo, en 1994 conocí a otro escritor costeño, el barranquillero Julio Olaciregui, autor de Trapos al sol (1991), una especie de guía formal de lo que yo quería escribir en el futuro. A su obra le debo en parte mis reflexiones sobre la fragmentariedad en la novela. Gracias a su invitación, asistí a una cena en casa de Santiago Mutis, hijo del famoso Álvaro Mutis. Autor de Falso diario (1992), este poeta bogotano era entonces un gran anfitrión. En su apartamento recibía lo “más granado” de la literatura colombiana, Juan Manuel Roca, el poeta medellinense de la “Generación Desencantada”, entre ellos.

Dos años después, en 1996, en España, conocería a Álvaro Mutis, el padre de Santiago, autor de La mansión de Araucaima (1973), que nos ofreció una charla a los doctorandos de la Universidad de Salamanca. Minutos después de tan importante evento no pude dejar de sentir la vergüenza ajena cuando recitó poemas a la infanta Micaela, hija de Felipe II de España, sumándose entonces al gusto literario de la más rancia derecha española.

También en la Universidad de Salamanca, en el ocaso del siglo XX, conocí a Enrique Serrano, el tercer barrancabermejeño de esta semblanza, autor de Donde no te conozcan (2007), que ofreció una conferencia dedicada a la persistencia de la tradición árabe en España. Aunque el escritor intentó impactar en el auditorio, se encontró con que este eje temático ya era familiar para el público. Esta anécdota podría relacionar su formación con la mía pues, como expongo en A la intemperie, por esos mismos días yo mismo me encontraba sumido en el tema de la tradición árabe en mi familia y el puente que representaba España en la historia de las migraciones. ¡Y quién no ha sido migrante de un modo u otro!

Volviendo a ese tema y a Julio Olaciregui, huelga decir que nos reencontramos luego en París, en 1999, y luego, en 2018, en su ciudad, en el “V Congreso Internacional de Literatura. La creación literaria” organizado por el profesor Orlando Araújo Fontalvo en la Universidad del Norte. Me sorprendió en esta última oportunidad que después de tantos encuentros no me recordara. Quizá eso obedeció a que yo no hacía parte aún del club de la literatura nacional. Una pena. El consuelo fue que en ese mismo espacio tuve la fortuna de conocer a Consuelo Triviño, autora de Transterrados (2018), con quien sentí una peculiar hermandad. Acaso compartir preocupaciones, intereses y angustias de exilio nos unían en una peculiar naturaleza, llamémosla colombiana.

También en París, por intermedio de una gran amiga, una verdadera mecenas de escritores, conocí en 1998 a Miguel de Francisco Forero, un dandy excéntrico, un Wilde a la colombiana, autor de Armario de Solterones (1993). Su nombre había llamado mi atención puesto que era el único colombiano cuyos libros reposaban en la Biblioteca Richelieu o en el Centro de Arte contemporáneo Pompidou donde yo realizaba mis investigaciones. Luego comprendí que sus textos no solo estaban ahí sino en otras bibliotecas parisinas, puesto que él mismo los llevaba y se encargaba de su difusión.

En otras estancias en Barranquilla también tuve el gusto de conocer a Ramón Illán Bacca, autor de Deborah Kruel (1990), novela negra precursora de la novela de crímenes contemporánea. Profesor de la Universidad del Norte desde los años ochenta del siglo anterior, tuvimos allí dos encuentros que fundaron nuestra amistad. Compartir intereses, espíritu crítico y visión política nos permitió el reconocimiento mutuo y la fraternidad, razón por la cual no dudé en incluir su nombre en mi novela A la intemperie (2023). Agradezco, entre otras cosas, la semblanza que hizo de su visita a Medellín y de nuestro encuentro.

Feliz también fue mi encuentro con el poeta de origen libanés Giovanni Quessep Esguerra, autor de «Canto del extranjero» (1976), a quien tuve el placer de conocer con motivo de un proyecto del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional. El reconocimiento a poetas nacionales era y es una necesidad en el país pero ni siquiera hoy ha sido un objetivo cumplido. Su paciencia y amabilidad fueron infinitas, pues mi impericia al entrevistarlo le debió resultar evidente. Los libros que me obsequió me han acompañado sobre todo en estos últimos tiempos de madurez y exilio. Aún me rondan sus palabras:

“Pero, si quieres seguir, sigue

con la felicidad entre tu barca,

todo está a tu favor, el cielo, la lejanía que se abre

como el amor, como la muerte.”

Fue también por estos tiempos que vi de lejos a Andrés Hoyos. A pesar de su excelente novela Conviene a los felices permanecer en casa (1992), que estudié con sumo interés comparándola con El general en su laberinto (1989), de Gabriel García Márquez, no reparó de ninguna manera en mí. Entonces yo trabajaba como vendedor de libros de Alianza Editorial y él pasó por el stand de la Feria del Libro de Bogotá con su coleta de escritor alternativo sin observar más que los libros en venta. A la época yo tenía plena consciencia de que jamás alcanzaría un sanedrín como el suyo, de pomposos apellidos. Jamás imaginé que con el fin de que el Comunismo no llegara a Colombia en 2022 este escritor llegaría a votar por el mamarracho de Rodolfo Hernández como presidente. Este error no fue solo suyo pero dice mucho de los escritores respetables. También lo cometieron William Ospina, autor del controvertido Las auroras de sangre (2007), y Jorge Franco, autor de la taquillera Rosario Tijeras (1999), que por supuesto no son o han dejado de ser “resentidos”, lo que da un más claro indicio de lo que en Colombia significa tal epíteto.

Poco después, en 1995, trabajé en el Instituto Caro y Cuervo de Ignacio Chaves, a su modo uno de los bastiones que perduran del Frente Nacional (1958-1974). A pesar de su tradicionalismo, en esos tiempos la institución se adecuaba con facilidad a los vaivenes de la política, es decir, a los caprichos de los partidos conservador y liberal que por siglos se dividieron el poder en el país -y todavía lo hacen con esos y otros nombres convenientes para el marketing. Allí conocí escritores que publicaban bajo la sombra literaria y material de Belisario Betancur o Alfonso López Michelsen, para dar un ejemplo del fenómeno. Así pues, me crucé en distintos contextos con los poetas José Luis Díaz Granados, amigo de García Márquez y autor de El Fidel que yo conocí (2009), Jaime García Maffla, autor de En el solar de las gracias (1978), colaborador del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana publicado por el Instituto, y Fernando Charry Lara, autor de Pensamientos del amante (1981), fiel asistente a las reuniones de Chaves. También me crucé en este espacio con Gustavo Cobo Borda, autor del ensayo La narrativa colombiana después de García Márquez; visión a vuelo de pájaro (1988), quien llegaba al Instituto como si fuera un embajador; u Otto Morales Benitez, autor de numerosas obras editadas por el Instituto, entre las cuales se encuentra Momentos de la literatura colombiana (1991), quien igualmente tenía acogida en la entidad pues esta le garantizaba la publicación de su prolífica obra. De ese mismo talante conocí por esos días a la poeta María Mercedes Carranza, autora de La Patria y otras ruinas (2004), quien rechazaba a Ignacio Cuevas e intentaba salirse de ese estrecho mundillo literario pero no lo lograba y creo que no lo logró ni siquiera con su triste final. A la época, estas personalidades conformaban la cultura y esta era espacio restringido de una élite. Frente a todos ellos yo llegué a sentirme como un advenedizo, alguien sin abolengos y posiblemente “resentido”.

Cosa distinta fue mi encuentro con R.H. Moreno Durán, a quien conocí en la Universidad Autónoma de Colombia, donde trabajé de 2003 a 2006: autor de Los felinos del canciller (1987), otra de las novelas de la generación posterior a García Márquez, su conocimiento y sensibilidad me dejaron una honda impresión al punto que en parte inspiraron la denuncia de El Innombrable. Exponer la cara sucia de las fuerzas armadas de Colombia resulta casi una obsesión en mi obra. Tanto como reflexionar en los temas de la criminalidad y, por tanto, en el desarrollo del género negro en el país.

De 2009 a 2019, como profesor y director del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro de la Universidad de Antioquia, realizado en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, tuve la fortuna de conocer a la mayor parte de los escritores de los que puedo dar noticia. Entre otros, tuve contacto con Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien hacía parte del corpus de mi investigación sobre la anomia en la literatura colombiana. Lo menciono en primer lugar puesto que, como señalo en el libro, su importancia excedía el campo literario: saber que fue la opción a Álvaro Uribe Velez para la presidencia de la república de 2002 sustentaba este interés. No obstante, desde el principio, sin razón alguna, este escritor vallecaucano desdeñó nuestra invitación al evento y denostó la comunidad académica con epítetos que quisiera olvidar. Mi trabajo sobre su novela Comandante Paraíso (2002) lo terminé a pesar de conocer su talante pendenciero -y de sorprenderme por los errores elementales con que escribía sus correos.

Nada qué ver con la empatía y amabilidad de Fernando Vallejo y Laura Restrepo, a quienes leí desde mi adolescencia y tuve el gusto de tratar de un modo u otro. Haber cruzado algunas cartas con el primero, autor, entre otras excelentes novelas, de La rambla paralela (2002), me llena de orgullo. A través de ellas, sentí su ánimo crítico pero amable, directo pero sensible, lo que por supuesto no limitó mi crítica a La virgen de los sicarios (1994) como novela que instiga a la violencia. Por su parte, de Restrepo, autora, entre otras novelas, de Leopardo al sol (1993), podría escribir muchas más líneas. La intensidad de nuestro encuentro queda consignada en mi novela Amantes y destructores. Una historia del Anarquismo (2019), donde ofrezco un perfil de su delicadeza. En 2015 tuve la fortuna de compartir con ella una de las mesas de Barcelona Negra, “Colombia: Narrativa actual y novela negra”.

En este último espacio alterné, además, con Sergio Álvarez, autor de 35 muertos (2011), quien había participado ya en el Congreso Medellín Negro de 2009. Desde entonces, por distintas razones, he tenido la fortuna de reencontrarlo en numerosas oportunidades. Una de estas, en el lanzamiento de mi novela Desaparición en la Feria del Libro de Bogotá de 2013, que tuvo la generosidad de presentar. Su amistad aún perdura, pues tenemos varias cosas en común, el exilio, entre ellas.

En este apartado incluyo a Alfonso Carvajal, autor de Hábitos nocturnos (2008), puesto que, como representante de ediciones B, fue el editor de Desaparición e hizo su presentación en el contexto del Congreso Medellín Negro de 2012. Nuestra amistad se ha venido consolidando desde entonces.

A diferencia de los anteriores, fue brevísimo mi contacto con Juan Gabriel Vásquez y Héctor Abad Faciolince. Del primero, autor de Historia secreta de Costaguana (2007) que se puede comparar con Amantes y destructores. Una historia del Anarquismo (2019), tengo un grato recuerdo en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín de 2013, cuando me dio la impresión de ser un intelectual de gran sencillez. Junto con el director de la Fiesta, Juan Diego Mejía, autor de Camila Todoslosfuegos (2001), sostuvimos una amena conversación sobre literatura colombiana. El segundo, autor de El olvido que seremos (2006), apenas se interesó por el Congreso. Frente a nuestra invitación a participar en una u otra versión, consideró que este espacio no era para él, por cuanto “no es un escritor de novela negra”. Nos presentaron por tercera vez (las dos anteriores habían sido en Medellín, en medio de Fiestas del Libro) en Ámsterdam con motivo de una conferencia que dictó allí, en octubre, en el Instituto Cervantes, justo después de que yo ofreciera la mía en la Universidad de Ámsterdam. En esta intervención aclaró que conforme a las pruebas que él mismo solicitó de su ADN él tenía muy poco, casi nada, de indígena. Me quedó claro que no era, ni de lejos, un resentido, pero sí alguien por quien sentí vergüenza ajena.

También en el marco del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro conocí a Santiago Gamboa y Mario Mendoza. El primero, autor de El síndrome de Ulises (2004), novela que me gustó y analicé, no rechazó oportunidad alguna para subrayar que era un escritor profesional y exigir el respeto y el pago y todas las atenciones “correspondientes a su categoría”. El segundo, Mendoza, autor de Satanás (2002), ofreció en 2010 la conferencia “La banalidad de la crueldad” inspirada en la banalidad del mal de Ana Harendt que entregó para su publicación en el primer tomo de la colección Medellín Negro de la Universidad de Antioquia. Esta fue rechazada por la editorial de la Universidad, pero publicada en el segundo libro de 2011, Trece formas de entender la novela negra por Planeta. Menciono este detalle para ilustrar la forma en que las editoriales pueden reaccionar frente a un artículo dedicado a la historia, pero también porque demuestra la generosidad del escritor durante el largo proceso de edición. La fotografía de judíos torturados durante el holocausto que propuso para acompañar el texto no pudo incluirse en la colección, pues fue deliberadamente eliminada por el editor.

A los dos anteriores se suman Darío Jaramillo, poeta y narrador, y Guillermo Cardona Marín. El primero, autor de Cartas cruzadas (1995) prologó mi libro El mito del mestizaje en la novela histórica de Germán Espinosa, tesis doctoral sustentada en 2003 en la Universidad de Salamanca y publicada gracias al apoyo del profesor Richard Tovar por la editorial de la Universidad Externado de Colombia. En 2010 me concedió una entrevista que se publicó luego como “De listos, avivatos y atajos” en el libro Crimen y control social (2012). Su amistad me ha acompañado siempre, al igual que el recuerdo de su humor fino y su serenidad. El segundo, autor de La bestia desatada (2007), apoyó el proyecto Medellín Negro desde el principio y fue un entusiasta mecenas de sus productos bibliográficos, tanto como Herman Ferney Montoya Gil, Líder del programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Lugar especial de escritores conocidos y estudiados merece Germán Espinosa, otro exponente de la generación intermedia entre García Márquez y los contemporáneos, a quien le dediqué con el estudio de su obra varios años de mi vida, de 1995 a 2003, por lo menos. En mi novela A la intemperie se pueden leer los efectos de La tejedora de coronas (1982) en mi persona y en mi obra. Mi admiración por esta novela y por su figura no impide reconocer sus espurios vínculos con Alfonso López Michelsen. Entre luces y sombras el escritor cartagenero fue, a su modo, mi forjador intelectual como escritor. A él le debo el cuidado rotundo por la forma en la novela.

Mención aparte exige Rafael Gutiérrez Girardot, el reconocido intelectual colombiano, autor de Hispanoamérica: imágenes y perspectivas (1989), libro básico de los estudiantes de Literatura de la Universidad Nacional. Mi devoción por su obra fue una constante durante toda mi carrera. No obstante, su empeño en demostrar que era descendiente del precursor de la Independencia de Colombia, Atanasio Girardot, en una conferencia en Granada, en 1996, afectó para mí su condición de mito nacional. Me recordó el chovinismo de Álvaro Mutis emparentándose con el sabio José Celestino Bruno Mutis y Bosio de la Expedición Botánica en Colombia. Otras vergüenzas ajenas.

Al escritor, sociólogo y periodista Alfredo Molano Bravo, autor, entre otros textos que marcaron mi juventud, de El tapón del Darién (1996), lo recuerdo con especial sentimiento. Su contacto me permitió acceder a un nivel profundo y fidedigno de conocimiento de Colombia impregnado con suma sensibilidad humana. Estuve al límite del llanto cuando lo entrevisté en el Congreso de 2013. Este encuentro quedó consignado en “La voz de las víctimas y la obligación moral e histórica del escritor”, texto incluido en el libro Víctimas, novela y realidad del crimen (2014).

De la antedicha generación de escritores opacados por Gabriel García Márquez, recuerdo además a Luis Fayad, autor de Los parientes de Ester (1978), que participó en el primer congreso de Medellín Negro en 2010, sin pena ni gloria. Entrevistado por el profesor y escritor Andrés Vergara Aguirre, autor de Jugaremos a la guerra (2018), ofreció una mirada simplista y obsoleta de Colombia. Por su parte, fui presentado a Evelio Rosero, autor de La carroza de Bolivar (2012), quien asistió alguna vez a la Fiesta del Libro y no brilló justamente por su sociabilidad pero para muchos, incluido quien esto escribe, un escritor de culto.

Además de los anteriores, al Congreso Medellín Negro asistió Rogelio Iriarte, que ofreció una extraña charla que más bien parecía una sesión de autoayuda. Supongo que su apellido tiene importancia hasta fuera de las fronteras colombianas pues contaba con numerosas traducciones al italiano que le daban cierta prestancia literaria. Ignoro si este último escritor tiene algún parentesco con Alfredo Iriarte, autor de la novelita Bestiario tropical (1986) que leí en mi adolescencia, o Gabriel Iriarte, antiguo director en Penguin Random House Colombia. Cosas de resentido.

En el marco del Congreso Medellín Negro, también tuve la fortuna de conocer a escritores entrañables como Amalia Lú Posso Figueroa, autora chocoana, que me entregó un hermoso libro, Vean ve, mis nanas negras (2001), que fundó un lugar en mi corazón; Hugo Chaparro Valderrama, autor de El capítulo de Ferneli (1992), primera novela analizada en mi libro La anomia en la novela de crímenes en Colombia (2012), con quien tuve un fraterno encuentro; y Gonzalo España, escritor bumangués, autor de Galería de piratas y bandidos de América (1993), que seguro ha inspirado a más de un escritor colombiano. Estos escritores poseen una afabilidad fuera de lo común.

Por su parte, una antigua relación me une a los escritores Nahum Montt, Selnich Vivas, Luis Noriega y Miguel Ángel Manrique, y en particular a los poetas Henry Benjumea y John Jairo Galán Casanova. Desde los años de la Universidad Nacional hubo una profunda camaradería entre nosotros. Al primero, autor de El esquimal y la mariposa (2004), lo conocí muy joven, cuando era solo un romántico escribidor y desde entonces nos hemos encontrado en distintos eventos; al segundo, autor de Finales para Aluna (2013), novela que edité en la colección Medellín Negro, lo recuerdo como uno de los mejores estudiantes de Literatura de su promoción, interesado siempre por la relación entre la cultura alemana y las culturas indígenas. Noriega, autor de Mediocristán es un país tranquilo (2014), y Miguel Ángel, autor de Disturbio (2009), palabra misma que evoca esos tiempos, eran de un curso posterior pero siempre admiré su trabajo. Con los poetas, compartí estupendas experiencias de las que dan cuenta algunos de mis diarios.

Por cuestiones laborales, pues ambos nos desempeñamos como profesores de la Universidad de Antioquia, por años tuve contacto con el escritor Pablo Montoya, autor de Los derrotados (2012), novela incluida en el corpus cultural de Amantes y destructores. Una historia del Anarquismo (2019). Podría contar numerosas anécdotas relativas a nuestro acercamiento. Solo quiero aludir a su honestidad como escritor, al punto de pelearse con editoriales de reconocido poder que irrespetan la labor del escritor y su también justo desdén por autores y obras que se mantienen como canónicas sin merecerlo. Tuvo la amabilidad de presentar Desaparición (2012), junto con Selnich Vivas, en la Biblioteca Piloto de Medellín y escucharlo hablar de mi obra me conmovió profundamente.

Por su parte, tuve la fortuna de conocer a José Libardo Porras, autor de Niños de la nieve (2000), un libro que impulsó mi estudio sobre la anomia en la novela de crímenes en Colombia. Su sencillez y amabilidad son de subrayar en un medio donde esas cosas no parecían la regla. También a Octavio Escobar, con quien he tenido algunos diálogos en red, autor de la novela de denuncia Cada oscura tumba (2022), que tuvo justo reconocimiento en la Semana Negra de Gijón de 2023. A ellos se suman el colectivo de escritores reunidos en torno a la colección Policías y Bandidos de Medellín: Luis Fernando Macías, Emilio Restrepo, de quien edité una colección de los relatos “Después de Isabel el infierno? y “¿Alguien ha visto el entierro de un chino?” (2012), Verónica Villa, Memo Ángel y John Saldarriaga, grupo consolidado del género. Varias veces realizamos actividades conjuntas que fueron un rotundo éxito.

No quiero terminar esta semblanza sin mencionar a escritores que me dejaron un gratísimo recuerdo: Fernando Toledo, poeta que se desempeñaba como responsable de la Casa de la Universidad de Salamanca en Bogotá cuando volví a Colombia en 2003. Me entregó su cuento “El Enano” para que conociera algo de su obra y allí nació nuestra amistad. Junto a él, Álvaro Castillo Granada, librero y escritor, autor de En viaje (2007), lo conocí en Cuba con ocasión del Festival “Fantoches” de 2017 que se realizó en Santa Clara. Nuestra empatía fue tal que conservo con afecto una camiseta que me regaló con el lema “Tierra y Libertad”. Compartir con él mi conocimiento de la Isla me permitió asimilar su peculiar naturaleza y escribir una emotiva reseña. A esta pequeña nómina sumo al amable Roberto Rubiano Vargas, autor de El anarquista jubilado (2001), de quien conservo una estupenda serigrafía en mi casa. Y, últimamente, mi encuentro con Diego Muñoz Velasco, conocido como Diego Chonta, autor de El árbol que florecía de noche, novela finalista en el Premio Azorín 2024. Lo conocí en la ceremonia de entrega.

De los escritores más jóvenes, quisiera mencionar a Melba Escobar y Gilmer Mesa, no tanto porque los considere fundamentales para una historia de la literatura colombiana sino porque sus nombres aparecen en Google como parte de los “Escritores colombianos” en la misma franja de García Márquez o José Eustasio Rivera. A la primera la conocí muy joven en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, cuando se desempeñaba como empleada del Ministerio de Cultura y se imponía como tal en la provincia. Su novela La casa de la belleza (2019) puede ser parte de la avalancha de novela femenina y de escritoras entre las cuales se incluyen hoy por hoy nombres como Pilar Quintana, Margarita García, Andrea Cote Botero o Sara Jaramillo Linkert que también aparecen en la franja de Google y no conozco. Al segundo, Mesa, lo conocí en el marco del último congreso Medellín Negro que realicé (2019). Para el efecto, leí su novela La cuadra (2016) con el fin de estar al tanto de la producción de un invitado obligado del evento dado su impacto comercial.

De los escritores más recientes quisiera mencionar a Luis Molina, autor de Bien cocido (2019), Premio Nacional de Novela de la Cámara de Comercio de Medellín, afincado en Canadá, con quien tuve comunicación epistolar por mucho tiempo y a quien conocí en Medellín con motivo de la entrega de su premio. A Luis Alfonso Salazar, autor de Loveland (2017), de quien he escrito una reseña, a quien conocí en el marco del Congreso Medellín Negro; Julio Alberto Balcázar Centeno, autor del relato Los cautivos del fuerte apache (2012), ganador del Concurso de relatos Medellín Negro; Pacho Restrepo, autor de La doble espiral (2018), y Juan David Aguilar, autor de El tiempo del ruido (2019), libros estos últimos editados por mí e incluidos en la colección Medellín Negro que con dificultad se abrió paso en el árido panorama de la novela al margen de los éxitos comerciales. También a algunos escritores mas jóvenes que tuve la fortuna de tener como alumnos: David Betancurt, autor de El fracasador (2025), quien posee una gran sensibilidad y originalidad; Carlos Aguirre, de Madremonte (2019), diligente y lúcido; Carlos Agudelo, autor de Nosotros sin ella (2016), promotor del proyecto Medellín Negro junto con Guillermo Cardona Marín; y las poetas Martha Quiñonez, autora de Acantilado (1999), y Yenny León, autora de Mi mano es inocente (2024), que demostraron siempre su pasión por la literatura. Creo que estas son propuestas valiosas con proyección hacia el futuro.

Conocer a todos estos escritores ha sido fundamental para mi formación. Cada uno a su manera me ha dejado un recuerdo que hace posible mi escritura y sin el cual no sería posible armar una semblanza de la literatura, del país y de esta época tan difícil que nos ha tocado vivir como colombianos y como humanidad. Mi memoria ha sido pródiga pero espero no haber dejado a ninguno en el tintero y si es así me comprometo a subsanar su ausencia. Quizá en los próximos quinientos años todos seamos reconocidos en nuestra justa medida y hagamos parte de una peculiar tradición literaria que defina un pueblo. ¡Que así sea!