El punto Neurálgico de USA: Panamá. la novela "¡Panamá, Panamá!" de Alberto Vásquez Figueroa

La novela de crímenes ¡Panamá, Panamá! (1977) de Alberto Vásquez Figueroa (Tenerife, 1936) parte de la suma importancia del Canal de Panamá para los intereses de Estados Unidos: “la obra cumbre de la ingeniería humana” (46) es “el punto neurálgico más importante y vulnerable de toda su estructura económica, política y militar. … El Canal de Panamá era…, y sigue siendo, la única puerta de entrada y salida entre los dos océanos; entre las dos costas de los Estados Unidos: casi entre dos mundos… Sin el Canal, durante la guerra [1940-45] no hubiera resultado posible la rápida movilización de las flotas, de los contingentes de tropas, de las naves cargadas de armas, de materias primas, de municiones y petróleo imprescindible para el mantenimiento de un Ejército…” (13). Según Ronald Clark, oficial de la CIA afincado en el país centroamericano, “Panamá no es una colonia. Panamá es nuestra… Cualquier reclamación sobre la Zona, sería como una reclamación sobre un pedazo de los Estados Unidos" (181); “Estratégicamente es el talón de Aquiles de Estados Unidos” (183).

El interés de Vásquez Figueroa por este asunto del Canal de Panamá debió surgir del hecho de que en 1973 los países del Tercer Mundo hubiesen manifestado la necesidad de que el Canal fuese panameño. Entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU discutió el asunto y el concepto favorable se concretó con el acuerdo del Canciller panameño Juan Antonio Tack y el Secretario de Estado Henry Kissinger en 1974. Poco después, en 1977, Panamá y Estados Unidos firmaron un Tratado de Neutralidad —entre los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter— que todavía hoy, en 2025, está en vigor. Desde el año 2000, el Canal de Panamá pertenece a este país, pero no se puede ceder ni vender, ni mucho permitir la injerencia de fuerzas militares de otros países. Además, como presagiaba la novela, en 2016 un segundo canal fue construido y ese es el que continúa prestando sus servicios hoy. Por allí pasa el 3 % del comercio marítimo mundial y genera un producto de unos cinco mil millones de euros.

No obstante lo anterior, aunque el Canal pasó a manos de Panamá en 2000 bajo la presidencia de Mireya Elisa Moscoso Rodríguez (1999-2004), últimamente el presidente de estados Unidos, Donald Trump, aludiendo al presunto poder que ha alcanzado China sobre el Canal, ha manifestado su intención de apoderarse de nuevo de él, incluso con métodos directos. Ante esto, el presidente panameño José Raúl Mulino afirma que el canal es parte del "patrimonio inalienable" del país y en tal sentido se protegerá de intervenciones extranjeras; e incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla de una “nueva fase de respeto al Canal de Panamá, de neutralidad ante conflictos”.

Por lo visto, todavía hoy el dominio sobre el Canal de Panamá conserva su peculiar condición neurálgica para Estados Unidos y el continente, y, además, cierta vulnerabilidad frente a las fuerzas más diversas.

Los incontrolados, incontrolables

En la novela ¡Panamá, Panamá! el conjunto de “incontrolados” e “incontrolables” que pueden atacar el Canal incluye terroristas por opción política o ideológica, pero también mercenarios, revolucionarios, anarquistas o sujetos con objetivos indeterminados, desde el lucro hasta la filantropía. Así lo señala el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos: “Hoy día no nos enfrentamos a un peligro mayor que el que significan los incontrolados… Resultan siempre tan… “Incontrolables”” (184).

En tal sentido, el griego Aristófanes Panatas, genio de la electrónica, que dice carecer de ideas políticas (19), y el italiano Gino Montalde, un actor de cine pornográfico, “El Hombre Más Bello del Mundo” amenazan volar todas las compuertas del Canal de Panamá y exigen 500 millones de dólares para evitarlo. El primero, un inteligente multimillonario, dueño de una de las mayores editoriales pornográficas del mundo, es un experto en electrónica y piensa que “El mundo y su destino lo manejan hoy las computadoras… El hombre no habría llegado a la Luna sin ellas” (214); el segundo, hijo de un marine norteamericano y una prostituta de Nápoles que se conocieron después de la guerra cuando “En América no cabía tanta puta como se llevaron los soldados después de la guerra, y si se casaba conmigo lo echaban del Ejército” (42).

A pesar de su apoliticidad expresa, para Panatas, el atentado contra el Canal de Panamá tiene un evidente contenido político: “El Canal de Panamá se ha convertido en mi montaña inaccesible. … Descubrí que existía y que a través de él podía humillar al pueblo más poderoso de la tierra, burlándome de sus cañones, sus aviones, sus flotas e incluso sus arsenales atómicos… ¿Sabes cuánto gasta anualmente los Estados Unidos en armamentos…? Algo monstruoso: Ciento veinte mil millones de dólares. ¿Y sabes cuál es el presupuesto de sus servicios secretos…? Seis mil doscientos millones de dólares… Más de ciento cincuenta mil personas trabajan en la nómina de sus Servicios Secretos” (116). Desde su punto de vista: “Si la CIA o cualquier organismo de Seguridad de los Estados Unidos sospechase lo que planeamos, lo más probable es que optasen por eliminarnos en silencio, para evitar que se propagase la noticia de que el Canal de Panamá resulta vulnerable…” (130).

La crítica del personaje al colonialismo estadounidense tendrá una evaluación en la novela pues ella recrea, sobre todo, la relación que existe entre el poder colonial del imperio y la segregación social que sufre el país centroamericano.

El Comando del Sur y el apartheid a la panameña

Además del Canal, en la novela ¡Panamá, Panamá! la base militar de la Zona del Canal de Panamá se usa para la coordinación de actividades del Comando Sur dedicado a operaciones non sanctas. Así lo precisa el negro Jackson, un taxista que lleva años de un lado para el otro del Istmo, conociendo de primera mano la situación: “Fuerte Clayton no es una simple base… Es el centro de entrenamiento y operaciones del “Comando del Sur”… El “Southern Comand of Panamá”, donde los “yanquis” entrenan a los oficiales ultraderechistas de todo el mundo. Los reenvían luego a sus países y los colocan en puntos claves para que puedan dar un golpe de Estado en el momento oportuno… Fueron los que derrocaron a Allende… Y a docenas de Gobiernos liberales. … la fábrica de asesinos más famosa del mundo” (84). Para el panameño, “… la mayoría de los jefes del “Souther-Comand” provienen del SOD, la división de Servicios Especiales de la CIA” (88). Tal situación no es nueva; tiene antecedentes en la historia del continente latinoamericano y del país en particular.

Según el padre de Jack, Cat, un jamaiquino que vino a trabajar en las obras del canal en 1914 y luego lo hizo como jardinero de la Zona, un “chombo” en su propia terminología, rechazado por los blancos de la Zona: “El Canal es una cosa y Panamá otra” (50). A principios del siglo XX, “Panamá [era] el corazón con el que late el mundo” (52). Desde entonces, la gente se dividía en oro y plata: el primero significaba “ordenar, y cobrar el trabajo en dólares… Ser “plata” significaba obedecer, y cobrar el trabajo en centavos. Cinco, diez, veinte veces menos por el mismo esfuerzo y las mismas horas de sudar bajo el sol panameño” (84). En esta lógica… “Los niños de negra y “gringo” nacían sin alma, desarraigados ya desde la cuna; sin patria; sin raza; negros-rubios, blancos sucios, con ansias de ser “yanquis”, pero encarcelados en el cuerpo de triste “chombo”, sin modo de liberarse del color de la piel, ni de la herencia mil veces maldita de la madre” (83). Estas palabras pueden verificarse siguiendo la genealogía de la familia en la novela.

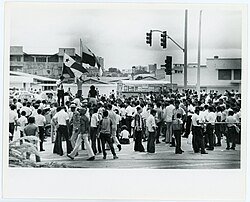

Hijo de Cat, El Negro Jack, el taxista que va de un lado a otro de la ciudad, tiene dos hijos que ilustran el entramado histórico de la novela y, sobre todo, permiten interpretar la situación actual del país: Paloma, una humilde chomba, que establece una relación con el agente Ronald Clark, poniendo así, en entredicho, el sistema jerárquico de exclusión social y racial en el país centroamericano, y un hijo adolescente, recientemente asesinado por los marines por blandir la bandera de Panamá. Este último caso es solo la punta del iceberg de los movimientos sociales del país, tal como se explica a continuación.

En Balboa, capital de la Zona Norteamericana del Canal, “su pequeño Washington”,… los soldados norteamericanos habían disparado a sangre fría contra una masa de estudiantes panameños, provocando veintitrés muertos y más de trescientos heridos” (25). Al respecto, Ronald Clark explica las razones de la violenta represión de Estados Unidos y la necesidad de prevención y aseguramiento de la soberanía nacional: “…Primero, [enarbolan] una bandera; luego, la coparticipación; y al fin la soberanía… Y eso los Estados Unidos no pueden consentirlo… Los países del Tercer mundo pueden decir misa… [acaban de decir que el Canal debe ser panameño] No son más que una partida de muertos de hambre revanchistas… Si Panamá quiere tener un canal, que lo construya… Y que le pida ayuda a los países del Tercer Mundo… ¡A ver cuántos siglos tardan en abrirlo…!… Esa gente no sabe más que hablar. … Si los americanos no hubiéramos venido a terminarlo, el Canal seguiría como lo dejó Lesseps: una acequia que ni para riego servía” (88-89).

Por su parte, desde el punto de vista de subsecretario de Departamento de Estado de los Estados Unidos: “—La situación de Panamá se está deteriorando. … Y eso nos inquieta… Los últimos incidentes dejaron cuarenta y dos heridos. Algunos graves… Si se repiten, pueden producirse muertes, como en julio del sesenta y cuatro” (181) (en realidad los enfrentamientos tuvieron lugar entre el 9 y 10 de enero de 1964 en la Avenida 4 de Julio, actual Avenida de los Mártires).

Manifestación de panameños en la frontera con la Zona del Canal. Fuente: ver.

Para el gobernador de la Zona Norteamericana del Canal, las cosas se pueden explicar de modo muy sencillo: “Nos pasamos la vida humillando a los negros, los mulatos, e incluso los blancos de este país… Lo hacemos porque somos más fuertes, y ellos se aguantan porque saben que somos más fuertes… Cuando se desmandan, les pegamos tres palos o tres tiros.. Ese ha sido nuestro sistema, desde que llegamos aquí hace sesenta años… si de pronto aparece alguien que nos humilla porque es más fuerte, y lo sabemos, el único remedio que nos queda es aguantarnos, porque, al fin y al cabo, el juego lo inventamos nosotros…” (135).

Tal relación de fuerzas no es exclusiva de Panamá. Hace parte de la lógica política de todo el continente latinoamericano.

Panamá, Chile y América Latina

La novela ¡Panamá, Panamá! cuenta con breves referencias que sirven de espejo retrovisor de la historia de Panamá y América Latina. Los incontrolables, Panatas y Montalde, tienen como una de las bases de operaciones la antigua y poderosa Base Aérea de Seymur en el Archipiélago de las Galápagos en Ecuador (18), referencia que retrotrae la historia a 1942, cuando la Sexta Fuerza Aérea de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos tuvo allí su base para “para defender la costa sudamericana y el Canal de Panamá contra los submarinos japoneses” (Ver).

Para el subsecretario de Departamento de Estado de los Estados Unidos: “A mediados del siglo pasado, tras la dominación española, y antes de que llegara la fiebre de oro en California, la situación de Panamá era tan miserable y desesperada, que alguien escribió: “Quien quiera conocer Panamá, que venga porque se acaba”” (183).

Sorprende aquí que, a pesar de que la historia de Panamá está indisolublemente ligada a la de Colombia, que vendió Panamá a Roosevelt, este país solo sea nombrado cuando se habla de los obreros que vinieron a trabajar al canal: “chinos, japoneses, jamaiquinos, trinitarios, irlandeses, colombianos, franceses, españoles, brasileros, mexicanos…” (52, 53).

A pesar de su minucioso conocimiento de las circunstancias del Canal de Panamá, en algunos momentos el escritor/narrador no está muy lejos de la ignorancia de tal personaje. En la novela hay detalles que demuestran cierto desconocimiento de la historia de Panamá o de las circunstancias reales de la región. La experiencia del agente Ronald Clark en el Tapón el Darién, margen oriental del istmo de Panamá, entre Colombia y Panamá, resulta inverosímil y constituye una oportunidad perdida para exponer la importancia de Colombia en el conflicto. En síntesis se recurre al tópico de una mítica raza latinoamericana: “raza antaño guerrera, conquistadora y victoriosa, pero formada ahora por millones de seres silenciosos, pasivos y eternamente tristes” (239).

Al respecto, puede aventurarse la hipótesis de que, para la época de publicación de la novela (y de esto he hablado a menudo), cuando se hablaba de América Latina en Europa se pensaba sobre todo en Argentina y Chile. Para 1977, cuando se hablaba de desaparecidos en particular se pensaba en los desaparecidos del “Cono Sur”. Los demás países, con “demoduras” o “dictacracias” peores apenas tenían interés.

Desde tal perspectiva parcial, la situación de Chile tiene un valor excepcional en la novela. En especial, los efectos producidos por el derrocamiento de Allende (1973) y la dictadura de Pinochet. “Cada mes desaparecen cientos de personas y nunca se sabe de ellas. Torturan a mujeres y niños. Asesinan sin ninguna clase de miramientos” (177), denuncia Panatas. A esto se suma la referencia constante a Pablo Neruda, Nobel de Literatura de 1971, que atraviesa la novela como personaje; aunque es mencionado directamente solo una vez: “El heroico final de Allende; la aplastante agonía de Neruda; la furia de las hordas fascistas; el dolor y el terror de un pueblo que saltaba atrás mil años en la Historia; de la más refinada cultura a la más cruel barbarie” (198). Tanto el país como el premio Nobel chileno constituyen ejes sobre los cuales se desarrolla el texto y permiten configurar una visión de América Latina.

En síntesis, la novela ¡Panamá, Panamá! establece el valor geoestratégico del Canal de Panamá para Estados Unidos y del Comando Sur de operaciones especiales que funcionó en la época. El escritor vincula ese hecho con la represión en América latina y, en particular, con la dictadura de Pinochet en Chile. La relación entre literatura e historia y entre estas y la política tiene en esta novela un gran interés, sobre todo por el impacto que puede tener la industria editorial en esa historia. La novela aprovecha un evento histórico de gran envergadura, lo recrea y asegura miles de lectores para erigirse en best seller. Este obtiene publicidad en la sociedad y sobre todo puede incidir en los sucesos posteriores.

En entrevista de 2017 Vásquez Figueroa señala peculiares efectos de la novela en el panorama político latinoamericano. En su versión, “el general Omar Torrijos le dijo al presidente Jimmy Carter que, o los norteamericanos se iban del Canal de Panamá ya, o él lo volaba según la técnica expuesta por mí en la novela. Y al poco se firmó el acuerdo Carter-Torrijos." Además, la “mujer del general Manuel Antonio Noriega me invita a almorzar y me trae un ejemplar de ¡Panamá, Panamá!, y me pide que se lo firme para su marido. “Quiero que se lo firme porque este es el libro con que Torrijos y mi marido presionaron a Carter para que los americanos se fueran”, me dijo” ("Yo con condón nada…”).

La trascendencia de la literatura con impacto social en un contexto político determinado demuestra su poder. ¡Panamá, Panamá! y el escritor Vásquez-Figueroa poseen miles de lectores que pueden conocer, criticar y eventualmente cambiar su destino. La consciencia de su historia puede llevarlos a cambiarla.

Trabajos citados:

Alberto Vázquez-Figueroa: ¡Panamá, Panamá! Plaza y Janés, 1981.

"Yo con condón nada, antes muerto, por eso he tenido tantos hijos". Entrevista de Anna Grau al escritor. https://www.elespanol.com/reportajes/entrevistas/20170216/194231069_0.html